- Home

- Mission Statement

- Resources

- Courses

- Partnered Projects

- Dictionary of Newfoundland English

- Videos

- Images

-

Site Map

- Table of Contents

- The Arts

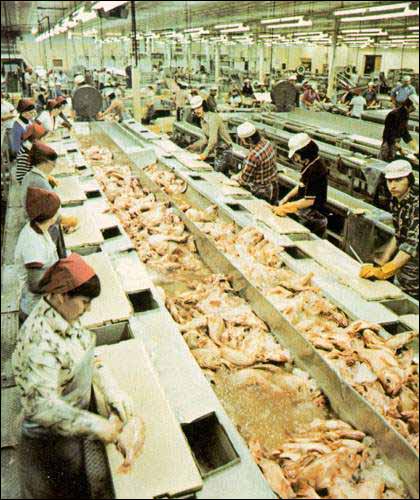

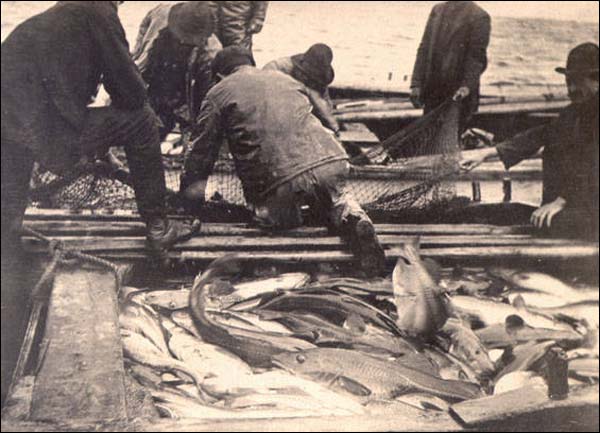

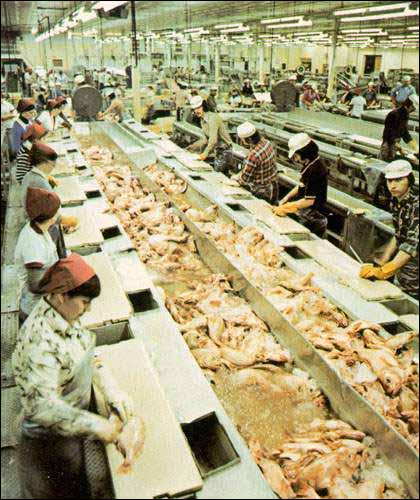

- Economy

- En français

- Exploration and Settlement

- Government and Politics

- Indigenous Peoples

- Natural Environment

- Society and Culture

- First World War

- ____________

- Archives and Special Collections

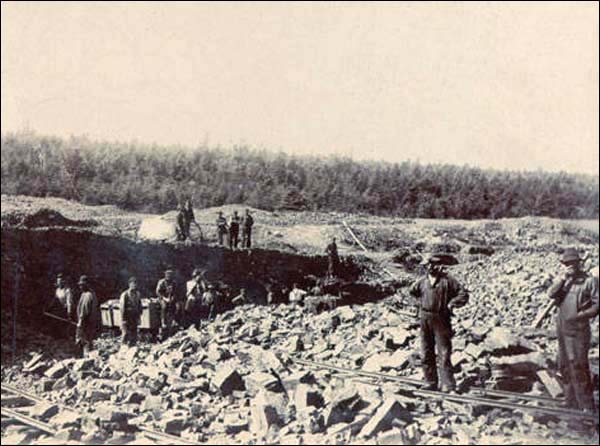

- Ferryland and the Colony of Avalon

- Government House

- Mount Pearl Junior High School

- Registered Heritage Structures

- Stephenville Integrated High School Project

- Women's History Group Walking Tour